4、解决电子镇流器电磁兼容性的关键技术和设计制造难点

4.1 关键技术

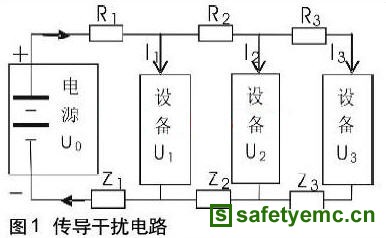

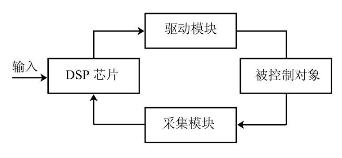

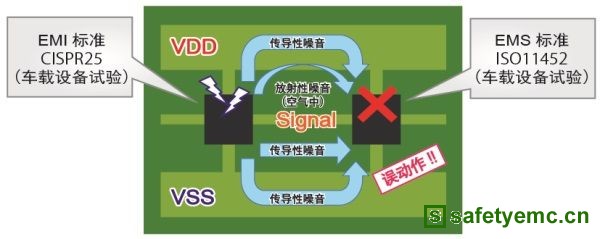

一般来说,解决电子镇流器电磁兼容性的技术并不存在关键理论问题,而是由于目前电子镇流器现状所带来的;众所周知,为了达到电子镇流器提高输入功率因数降低谐波限值,同时又不希望导致电子镇流器制造成本大幅增加的目的,采用有源功率因数校正电路(APFC)技术方案明显不符合国情。目前我国大量应用和制造的电子镇流器实际都是无源功率因数校正电路(PPFC),特别是“高频泵”式电路,这种电路的一个主要技术措施就是将电子镇流器输出端的高频电流反馈到电子镇流器的输入端,从而引起电子镇流器差模(DM)和共模(CM)传导骚扰电量明显上升,再加上目前为了有效降低光源的“频闪效应”,克服照明环境“光污染”,已将电子镇流器的振荡频率提高到40KHZ以上,这些均无异乎在解决电子镇流器电磁兼容性上“雪上加霜”,如果不能突破电子镇流器的这项技术关键,而脱离实际泛泛探讨电子镇流器的电磁兼容性和局限常规EMI滤波器的设计观念,要想在实际制作和市场销售中有效、可靠地解决以及监控电子镇流器的电磁兼容性问题,无疑将是“隔靴搔痒”难以解决具体问题。

4.2 设计制造难点

4.2.1 成本难点

电子镇流器在我国起步较早,但起点极低,市场低价格机制业经形成,从市场经济角度出发,留给解决电子镇流器电磁兼容性的制作“成本空间”近乎为“零”,这就给照明电器行业提升电子镇流器的品质和执行“3C”认证带来了一个几乎无法逾越的障碍和形成了一个极大的“成本难题”。因此如何依靠“创新性”的技术手段以低成本实现电子镇流器的电磁兼容性,是任何一个科研设计工作者无法否认也无法回避的现实难题。

4.2.2 体积难点

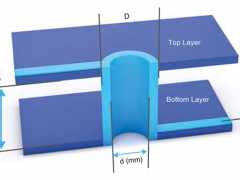

由于灯具设计的紧凑性、经济性和小型化及细管径灯管(T8、T6、T5、T4等)的推广,要求电子镇流器同步向“小”“细”“紧”方向发展。因此电子镇流器的EMI设计电路必须实现体积的小型化,而这恰恰与EMI滤波器滤波电感为避免磁饱和以及滤波电容增加容量需要体积增大形成尖锐的对立。

4.2.3 工艺制作难点

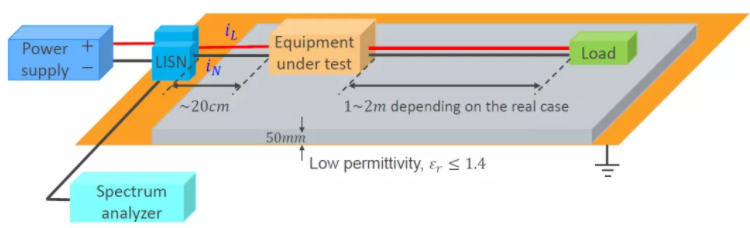

由于电子镇流器体积限制和适应灯具形状要求,在电路设计排版时,元器件特别是电感元件的相对位置,输入/输出回路、连接导线,甚至印刷线路板的铜箔,都将可能产生高频磁场感应和电场感应,导致EMI传导干扰的某些频段超标,这时即使加大滤波器的电感和电容,也将收效甚微。4.2.4 可靠性难点

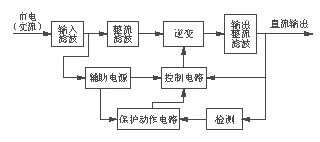

电子镇流器如果不解决可靠性问题、保障长寿命(>30000h)工作,要想大面积推广和扭转“节能不节钱”的印象,即便各项技术指标包括电磁兼容性在内的测试数据再高水平,也终归是“花瓶”一个,或者充其量也只能称为科研样品而已,明显没有实用意义,因此在设计电子镇流器EMI电路时务必将可靠性牢牢摆在首位。

4.2.5 兼顾性难点

严格说,电子镇流器特别是PPFC电路的电子镇流器毕竟是一种经科学而巧妙的设计手段组合而成的电子产品,同时又要集强电、弱电、微电子、光学、电真空、电磁学等多学科高技术为一体。因此设计上的任何改变,均将导致其它性能指标的改变,往往是“牵一发而动全身”。因此在设计探讨电子镇流器EMI滤波器时一定要全面、慎重并兼顾电子镇流器的输入电流谐波含量(THD)、输入功率因数(PF)、灯电流波峰比(CF)、灯启动特性、电能转换效率、匹配特性、灯功率、异常状态保护、振荡频率、高低温特性、安全性能和高可靠性等方面,切不可顾此而失彼。

苏公网安备32050802011615号

苏公网安备32050802011615号