4. 电磁污染的防护措施及电磁兼容的标准

4.1 电磁污染的防护

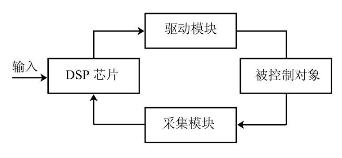

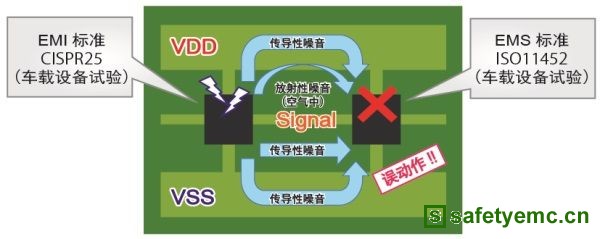

抑制电磁污染的首要措施是找出污染源;其次是判断污染侵入的路途。主要有传导和辐射两种方式,工作重点是确定干扰量。解决电磁兼容问题应从产品的开发阶段开始,并贯穿于整个产品或系统的开发、生产全过程。国内外大量的经验表明,在产品或系统的研制生产过程中越早注意解决电磁兼容问题,越可以节约人力与物力。

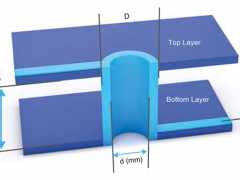

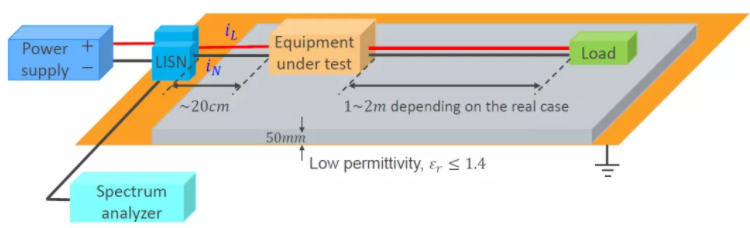

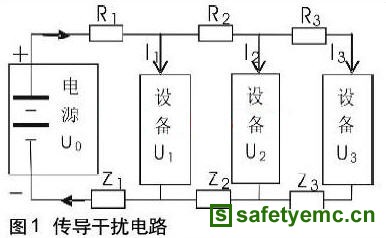

电磁兼容技术设计的关键技术是对电磁干扰源的研究,从电磁干扰源处控制其电磁发射是治本的方法。控制干扰源的发射,除了从电磁干扰源产生的机理着手降低其产生电磁噪声的电平外,还需广泛地应用屏蔽(包括隔离)、滤波和接地技术。屏蔽主要运用各种导电材料,制造成各种壳体并与大地连接,以切断通过空间的静电耦合、感应耦合或交变电磁场耦合形成的电磁噪声传播途径,隔离主要运用继电器、隔离变压器或光电隔离器等器件来切断电磁噪声以传导形式的传播途径,其特点是将两部分电路的地线系统分隔开来,切断通过阻抗进行耦合的可能。

滤波是在频域内处理电磁噪声的技术,为电磁噪声提供一条低阻抗的通路,以达到抑制电磁干扰的目的。例如,电源滤波器对50Hz的电源频率呈现高阻抗,而对电磁噪声频谱呈现低阻抗。

接地包括接地、信号接地等。接地体的设计、地线的布置、接地线在各种不同频率下的阻抗等不仅涉及产品或系统的电气安全,而且关联着电磁兼容和其测量技术。 具体的技术方案可以归纳成如下几类:

(1)传输通道抑制: 具体方法有滤波、屏蔽、搭接、接地、布线。

(2)空间分离: 地点位置控制、自然地形隔离、方位角控制、电场矢量方向控制。

(3)时间分隔: 时间共用准则、雷达脉冲同步、主动时间分隔、被动时间分隔。

(4)频率管理: 频率管制、滤波、频率调制、数字传输、光电转换。

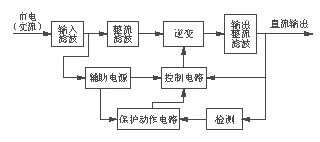

(5)电气隔离: 变压器隔离、光电隔离、继电器隔离、DC/DC变换。

4.2 电磁兼容的标准

当电气或电子装置在运作期间,其因电力所产生的电磁力不会干扰其他装置的正常运作性能时,则称这些装置具电磁兼容性。归纳为:(1) 对其它系统不产生干扰。(2) 对其它系统的发射不敏感。(3) 对系统本身不产生干扰。

5. 结语

电磁兼容技术的迅速发展,也刺激了对电磁兼容标准化工作的需求。一些发达国家在EMC技术的研究、标准的制定、EMC测试及认证方面处于领先地位。尤其是欧共体成员国关于EMC法律性指令(89/336/EEC指令)颁布以来,各国政府开始从商贸的角度考虑EMC问题,并采取相应措施加强了EMC标准及法规的制定和贯彻实施工作。我国虽然在EMC方面工作起步较晚,但有关部门正加紧工作,以跟上国际EMC工作的步伐。由于电磁干扰具有无时不有、无处不在的特征,决定了EMC无所不用的实际。电磁干扰及其抑制问题日益突出,本世纪的EMC科学将进一步吸收各专业、各学科的理论精华,充分发挥其边缘性、交叉性的特点形成高度综合、完整的大学科,同时它将在EMC预测、协调、监控、应用等方面得到飞速发展。

苏公网安备32050802011615号

苏公网安备32050802011615号