共模转差模传递函数

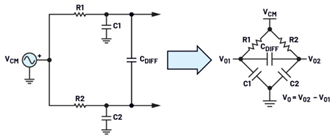

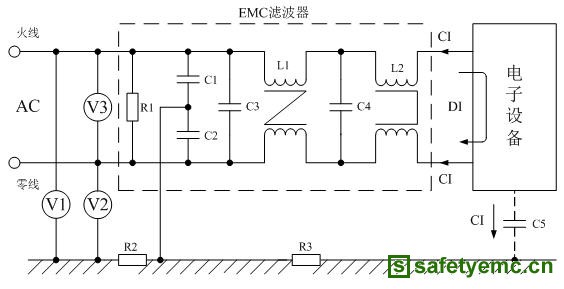

图6展示了一个共模转差模电路分析的等效拓扑结构:桥式电路。

图6.用于共模转差模电路分析的电路拓扑结构。

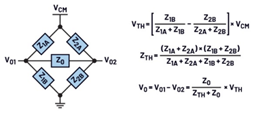

自十九世纪中叶以来,桥式电路(例如惠斯通电桥)就已得到了广泛应用。尽管桥式电路在众多领域都有应用,但它在这里用作一种分析工具。图7着重展示了通用桥式电路的传递函数方程(由惠斯通电桥推导扩展而来)。

图7.桥式电路(惠斯通电桥)。

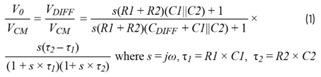

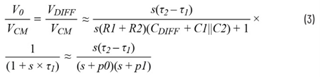

将这些公式应用于图6中的电路,可得到以下共模至差模转换的传递函数:

请注意,这个传递函数有三个极点和两个零点。从系统工程的角度来看,这是一个3阶1型系统传递函数。公式2展示了通用的公式形式,突出了电路不平衡的影响(即当 τ2 ≠ τ1时)。

令人惊讶的是,对于仅有五个无源元件的情况而言,这个包含五项的传递函数相当复杂。研究各个单独的项有助于深入了解如何进行可能的简化。极点p1和p2将确定两个较高的频率转折点,而极点p0将确定一个较低的频率转折点。默认情况下(由于存在额外的电容),BWp0 < BWp1 ≈ BWp2。如果采用了较大的CDIFF (CDIFF >> C1||C2),则较低频率(即低于BWp0)的共模噪声传递对于C1和C2的不匹配将变得不那么敏感。

实用共模转差模传递函数近似值

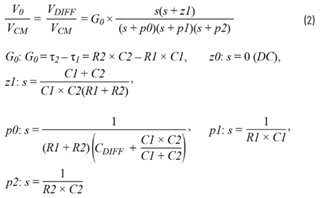

参考图5中的带宽近似值,请注意,极点p1和p2与共模带宽相对应。此外,如果R1≈ R2且C1≈ C2,极点p0则与差模带宽相对应(具体推导过程留给读者自行完成)。

进一步来看,如果R1≈ R2且C1≈ C2,零点Z1近似等于两个极点p1和p2中的任意一个。消去一对近似相等的极点/零点,不仅会简化我们的表达式,还能得到一个实用的传递函数近似值。

被消去的这对极点/零点在低频时不会影响共模转差模的增益。在高频情况下(对于调幅(AM)无线电发射而言,频率≥535 kHz时),根据EMI滤波器的不匹配程度,它确实会带来一些增益误差。

近似的共模转差模转换传递函数为:

注:表达式中保留了极点p1,假定它与极点p2相比设定了一个更高的转折频率。这个极点对更高频率的衰减会有更大的影响。

对公式3进行分析可以发现,当分子中的两个时间常数相等时,电路处于完全平衡状态,此时传递增益为零(即具有无限大的共模抑制能力)。虽然从理论上来说这是可能的,但在实际中这种情况非常罕见。即便有人手动对电路进行平衡调节,诸多其他因素(诸如元件老化、温度变化、电压影响等)仍会致使电路偏离这种理想状态。对设计人员而言,应当投入更多时间来了解共模转差模转换对元件容差的敏感程度。这将有助于为共模电磁干扰噪声设定初始的抑制级别。

注:共模转差模EMI滤波器通常不被视为精密电路。它应用于环境噪声信号强度不太明确的情形。正因如此,它旨在帮助抑制常见的已知噪声源(例如电力线干扰、调幅无线电干扰等)。

在跨越了“无限之桥”后,让我们回到现实世界,要明白,电路不平衡才是常态。实际上,我们关注的重点正是最坏情况下的电路不平衡状态。重新审视公式3,请注意,该传递函数以20 dB/dec的速率上升,在低频极点(fL)处趋于平缓,然后在高于高频极点(fH )的频率段以-20 dB/dec的速率下降。中心频率可以通过取两个极点频率的几何平均值来近似计算。然而,这种近似计算的误差会随着元件失配程度的增加而增大。对于较大的失配误差(例如,容差为±1%的电阻和容差为±20%的电容),建议(通过手动分析和/或仿真的方式)找出在相移为-180°时的峰值增益。

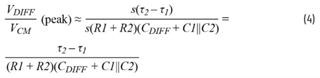

峰值中频增益的近似计算方法如下:

如果CDIFF >> C1 ≈ C2,则峰值中频增益可以进一步简化,如下所示:

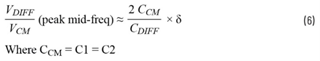

如果对所有元件都选择用δ表示的相同容差,公式5可简化为:

虽然从设计的角度来看,这(选择具有相同容差的元件)在某种程度上具有一定的局限性,但它强调了一个要点,即电容比(共模电容与差模电容之比)越小,电路对共模噪声的衰减能力就越强。

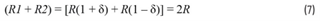

回到公式5,在分析电路在最坏容差条件下的情况时,假定元件的值是有偏差的,使得分子达到最大值。RC时间常数的失配(电路不平衡)越大,共模噪声就会更多地混入差模通道中。将注意力转向分母项,注意到电阻之和简单来说就是标称电阻的两倍,表达式可以简化如下:

把公式7代入公式5,得到:

公式8是一个非常简单且实用的共模转差模转换中频增益的近似公式:即共模时间常数失配值除以标称差模时间常数。只要CDIFF很大(CDIFF ≥ 100 × (C1和C2的值)),公式8就相当准确。

有人可能会想随意增大CDIFF的值,以降低分子(即电阻电容时间常数失配)的敏感度。遗憾的是,这种做法是受限的,因为它会设定差模通道的带宽(也就是我们所关注的信号的带宽)。因此,需要进行权衡取舍。

现在,可以利用峰值中频增益以及低频和高频转折频率,来近似估算在 50 Hz/60 Hz(潜在电力线干扰)和535 kHz(潜在的AM无线电频谱干扰的低频端)时的共模抑制能力。下面的例子着重说明了这一点。

苏公网安备32050802011615号

苏公网安备32050802011615号