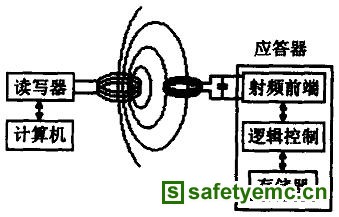

中间件将事件源抽象为一个逻辑概念——逻辑阅读器,一个逻辑阅读器可以包含多个物理阅读器,甚至可更细化为包含多个物理阅读器的多个天线。

逻辑阅读器的划分可以根据实际的系统部署情况来确定,比如,某一个仓库两个出口部署了4个阅读器,可根据需要将这4个阅读器配置成为一个逻辑阅读器,不妨命名为“仓库出口”。应用系统在需要仓库出口的标签数据时,可基于这个逻辑阅读器下发清点命令,而逻辑阅读器名称作为部分应用程序接口(API)调用的参数。

2.2 标签清点实现原理

如前所述,规则是整个中间件功能的关键元素。规则相当于应用系统发给中间件的订货单,定义了对货品(标签数据)的时间(事件周期)和规格(如何过滤、如何分组、报告样式等)的要求,原理描述部分参考EPCglobal相关内容。

规则、报告有自身的信息模型,表征其承载的信息,同时,规则拥有其自身的状态机模型。在接受应用系统的长期预订、单次预订时,这些预订操作会激发规则的状态变迁,如从“未被请求”状态跃迁到“已被请求”状态。

规则由应用系统通过API定义。

(1) 规则信息模型

规则信息模型的描述采用了统一建模语言(UML),如图3所示。

图3 规则信息模型图

在面向对象的语境中,规则可表征为一个类(ECSpec)。从信息模型描述中可看出,一个规则类,与其他多个类具有关联关系,或者说拥有如下属性:一个或者多个逻辑阅读器的列表(readers)、事件周期边界定义(boundaries)、一个或者多个报告的定义(reportSpecs)、是否在报告中包含规则本身的标记(includeSpecInReports)。

(2) 报告信息模型

与规则信息模型类似,报告信息模型如图4所示。

图4 报告信息模型图

其中,事件报告组类(ECReports)拥有如下属性:规则名称(specName)、时间上报时间(date)、事件周期时长(totalMilliseconds)、事件周期结束条件(terminationCondition)、规则定义类实例(spec)、一个或者多个报告类的实例列表(reports)。

报告类(ECReport)中包含了具体的标签数据信息。

(3) 标签清点API

应用系统下发的定义规则、预订数据等请求,以调用中间件提供的API的方式完成。API调用过程可采用Java RMI、SOAP等相关具体技术实现,其中最重要的API参见表1。

表1 标签清点应用程序接口

其中,poll操作相当于subscribe操作收到一个事件周期的数据之后调用unsubscribe操作;immediate操作相当于define操作定义规则之后,调用poll操作,然后调用undefine操作。

(4) 规则状态机模型

规则从其定义开始,可能存在于3种状态:未被请求状态(Unrequested)、已被请求状态(Requested)、激活状态(Active)。

当规则创建之后,还没有被任何客户端(即应用系统)预订,规则处于Unrequested状态;对规则的第一个预订动作将使规则跃迁到Requested状态;当事件周期开始条件满足时,规则进入Active状态;当事件周期结束条件满足时,如果规则存在预订者,则跃迁到Requested状态,否则跃迁到Unrequested状态。

3、中间件系统架构

中间件系统作为一个软件系统(或称组件),在实现一定功能、性能要求之外,可理解性、可扩展性、可修改性(或称可重构性)、可插入性、可重用性等质量属性都将作为软件设计的要求被提出来。

苏公网安备32050802011615号

苏公网安备32050802011615号