分析电磁辐射对人体健康的影响,需要了解一些基本参数。可将与电磁辐射相关的参数分为“电参数”、“辐射参数”和“辐射影响参数”三大类。

1、电参数。反映电磁辐射的基本参数,包括:

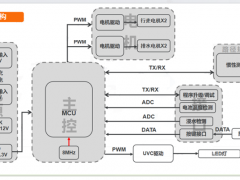

频率(F):电磁辐射对人体影响研究的频率范围如图3所示。典型情况下,研究的关注点分为两段:射频辐射(30kHz~300MHz)和微波辐射(300MHz~300GHz);

图3

调制方式:调制方式构成辐射电磁信号的幅度、频率、相位三要素方面的花样变化。例如,ASK、FSK、PSK等。

2、辐射参数。表示电磁辐射的空间传播与分布特性,包括:

辐射场:分为近场、中场、远场三类。近场的范围在电磁辐射体的一个波长空间内,远场在一个波长空间范围之外,中场在一个波长左右。近场中磁场扮演主要角色、远场中电场扮演主要角色。

极化方式:表示电磁辐射空间中电场或磁场矢量的方向,有线极化、椭圆极化(含圆极化)之分。电磁辐射发射与接收极化匹配时,可获得最大接收信号。

3、辐射影响参数。表示电磁辐射与人体健康相关的特性参数,包括:

接触极限:表示人体承受电磁辐射空间弥漫的最大强度,即功率密度。常用单位有:μW/cm2、mW/cm2、W/m2。功率密度与场强的关系为:S=E×H,其中S为电磁辐射空中传输功率密度,E为电场强度(V/m),H为强场强度(A/m)。真空中E/H=377Ω。

辐射剂量:表示电磁辐射的持续承受量,反映电磁辐射的积累,数值表示为“功率密度×持续时间”。

比吸收率:指生物体每单位质量所吸收的电磁辐射功率,即吸收剂量率。

如图3所示,电磁辐射对生物(包括人)的影响可以分为两大类:电离(Ionizing)影响和非电离(Non-ionizing)影响。电离影响会造成生物体内电子挣脱原子或分子的结构束缚,造成细胞严重伤害,包括癌变等变异。非电离影响一般体现为热效应(体内驻波引起发热,造成机体损伤)和非热效应(心理效应等)。

电磁辐射通过介质分界面时会发生不同程度的反射、折射、透射与吸收四种现象。其中反射与透射因为未在体内积累而影响较小,折射在体内形成复杂驻波,吸收会在一定程度上干扰生命系统的功能。四种现象所占成份或比例与频率及人体质相关。

客观地说,电磁辐射存在有益的一面,例如在微波治疗方面:血管扩张,血流量增加,促进机体修复与再生,杀灭癌细胞,止血、消炎、解痉挛等。也存在有害的一面,例如在不良影响方面:神经衰弱,血象发生变化,消化不良,视觉系统障碍,抑制免疫机能,母乳下降,降低精子活力等。

电磁辐射是福还是祸?可以说兼而有之。福的一面,包括生物生长之需,治病,现代生活之需,等等;祸的一面包括危害生物的生长,致病,等等。不管怎样,电磁辐射无影无形,不知不觉(人对电磁辐射不灵敏),令人无法逃避。大自然形成了地球生态环境,也形成了宜人的地球电磁环境。电磁现象是自然的产物,也是自然提供给人类的资源,只有善加把握才能达到趋利避害为人类造福的目的。

相关的国内外标准与限值

职业接触极限与公众接触极限

电磁辐射对人体的影响问题是一个全球关注的问题。有必要制定电磁辐射接触极限的相关标准来规范人为产生的电磁辐射。国际上归口管理的组织机构有世界卫生组织(WHO)和国际辐射防护协会(IRPA,下设“射频与微波环境卫生基准工作组”)。国内归口管理的组织构构为卫生部和国家环保总局。

目前,国际上尚无统一的国际标准发布。沿袭历史上北约与华约的因素,目前北美和西欧采用的是美国标准,俄罗斯与东欧采用的是俄罗斯标准,中国也制定了自已的标准。总体看,根据资料分析:北约制定的标准远较华约标准宽松,中国制定的标准介于两者之间。

电磁辐射职业接触极限与公众接触极限的基本概念如下:

1、职业接触极限,是针对健康的成人制定的接触电磁辐射的安全性标准,一般不包括孕妇。

2、公众接触极限,是针对包括不同的年龄段,不同的健康状态的人,也包括孕妇制定的接触电磁辐射的安全性标准。

应当引起注意的是,发育中的胎儿对电磁辐射有特殊的敏感性,三岁以下的儿童也对电磁辐射比较敏感。作为一般原则,公众的接触极限应低于职业接触极限的下限。

苏公网安备32050802011615号

苏公网安备32050802011615号