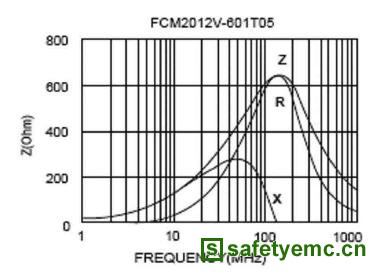

(1)共模滤波电感材料的选择共模电感线圈如图1中Lc1Lc2是绕在磁环上的两只独立的线圈,所绕圈数相同,绕向相反。使EMI滤波器接入电路后,两只线圈产生的磁通在磁芯中相互抵消,不会使磁芯饱和。由于干扰信号比较弱,所以磁芯一般工作在低磁场的区域,选用磁性材料要求具有较高的初始磁导率μ0的材料做共模滤波电感。但也不是初始磁导率愈高愈好,还要考虑磁性材料在电路中的电特性。为了说明,下面选择不同类型高μ0的软磁材料在同样条件下测其频率与阻抗关系曲线,反映出电感磁芯的插入损耗变化趋势,其性能如表2及图3所示。

曲线IV是外国专门用于抗共模干扰用的电感磁芯(Mn-Zn铁氧体),与国产铁氧体相比较,在低频段100Hz~10000Hz,由于材料本身电阻率高,交流等效电阻小,说明在这个频段干扰信号损耗很小,电流中主要以感抗起主要作用,可见铁氧体材料对低频干扰信号没有一点抑制作用,而超微晶和1J851材料由于材料电阻率比较低,随频率的增加损耗也增加,可以看出磁芯涡流损耗引起的等效电阻R比铁氧体大得多。在10kHz~100kHz的频段R不断增加,对该频段的干扰信号的抑制也不断增强,其中1J851和超微晶材料对干扰信号抑制衰减最大而铁氧体则很小。这对于线性滤波器来说,工作频率在 50Hz~60Hz或400Hz~800Hz的电源要消除或衰减频率小于10kHz的干扰信号,最好选用金属磁性材料(或非晶超微晶)。而铁氧体在这个频段对干扰信号的吸收显然没有金属磁性材料好。当在频段100kHz~1MHz附近,铁氧体材料R急增而金属磁性材料和超微晶仍然平稳上升,在1MHz时进口铁氧体达到峰值,R最大,1J851次之。而国产铁氧体居第3位超微晶其峰值则在7MHz附近,变化却比较平缓。从曲线变化可以看出铁氧体虽然吸收的峰值在1MHz附近,但吸收区比较狭窄,而金属磁性材料吸收区比较宽,故不同材料对不同频率的吸收敏感性不一样。所以制造共模滤波器时选用的电感材料一定要根据电路要求的抑制频段范围来选择电感材料,这是非常重要的。同时从表2与图3曲线对比说明并不是电感量越高越好,而应考虑它的电参数,更不能用增加线圈匝数来增加电感。因为这样会增加高频寄生电容。

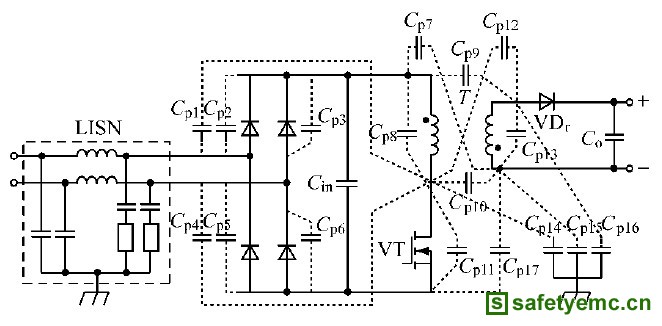

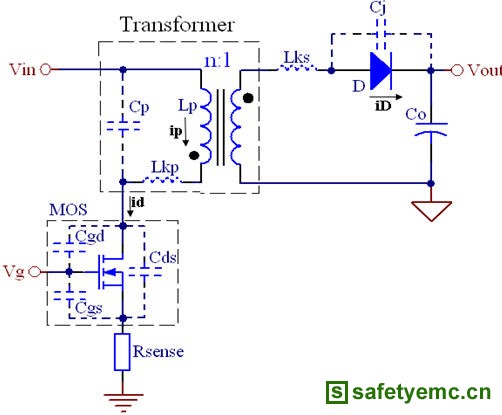

(2)差模滤波电感材料的选择与共模滤波电感完全不同,因为电感与负载是串联,输入电流或输出电流直接通过电感磁芯,其交流(直流)电流很大,当然不能用高磁导率的材料。为了适应差模抗干扰滤波器的电感磁芯的需要,最初采用铁氧体或金属磁性材料开气隙增加退磁场方法,降低磁导率,增加磁芯抗饱和能力。但这对用于电源输入端的交变电流抗干扰滤波显然是很不恰当的。不仅在开气隙处有很强的交变漏磁场引起的很大辐射干扰外,还在气隙断口处产生局部的损耗而发热,导致铁氧体磁性恶化甚至消失。因为铁氧体居里温度为200℃,在此温度附近μ0降低至零,此时已失去滤波作用。再者由于磁致伸缩在气隙处产生新的机械噪声,污染环境。为此人们采用新颖的复合磁粉芯。这是目前最理想的滤波电感材料,它是将金属软磁粉末经绝缘包裹压制退火而成,它相当于把一集中的气隙分散成微小孔穴均匀分布在磁芯中,不但材料的抗饱和强度增加,而且磁芯的电阻率比原来增加几个数量级且各向同性,改变了金属磁性材料不能在高频下使用的缺点。这就是在国外所有差模滤波电感都是用磁粉芯,而不用开口铁氧体磁芯的原因。

这里选取各种性能的磁粉芯测量频率-阻抗变化曲线(见图4)。

图中的变化曲线表现出不同磁性能的电感,其阻抗与频率变化并不一样。铁粉芯SF70和55930在干扰频率<2kHz时阻抗基本不变,表示没有吸收作用,而SF30在小于60kHz时对信号也没有吸收作用。在2MHz附近吸收迅速增强,在接近10MHz时吸收最强,而SF70在100kHz以后变化不大。可见不同性能的材料对干扰信号的吸收频段也不一样。国内外大量使用的电子调光设备大都采用移相式晶闸管调光。在晶闸管导通瞬间因电流突变会产生大量的高频谐波而引起的电磁干扰,不单严重影响音响设备、灯具、摄录像等设备,还严重干扰电网系统。必须安装抗干扰电感(美国LeeColorTran英国 Lank日本龙田社RDS都采用这样方式来抑制干扰)。为方便起见,采用分析电流上升时间tr来判断电感磁芯的抗干扰程度。不同材料的数据如表3所示。

苏公网安备32050802011615号

苏公网安备32050802011615号