5、 电磁兼容性设计的主要方法

关于电磁兼容性的设计是一门专业,也有很多的国家、行业标准可以参照,在此仅举出我所产品中常用到的一些方法供参考。

(1)频谱保障

根据性能和电磁兼容性要求,对各个分系统工作频段或频率进行统一选取和分配,避免各频率间的相互干扰,并尽量少占用频谱。

(2)结构设计

系统产品在结构设计时应重点(但不限于)考虑如下内容:

- 设计选用的金属、铸件、表面涂层和附件的型别;

- 结构形式,如隔舱化结构,滤波器和与其他部件的隔离,开口(通风口、检查口、窗口、舱口、仪表面板、控制轴等)所用的滤波型式和特性,所有内外接合表面上所用射频密封垫的典型衰减特性;

- 屏蔽设计方法:注意屏蔽体接缝处的连接方式,要有足够的重叠;屏蔽体的材料在机械加工之后应进行退火处理,去掉应力;视磁场强度可采用双层屏蔽;

- 要根据电磁场方向来确定元器件的位置和隔离措施;

- 腐蚀控制措施。

(3)电子、电气布线、接地设计

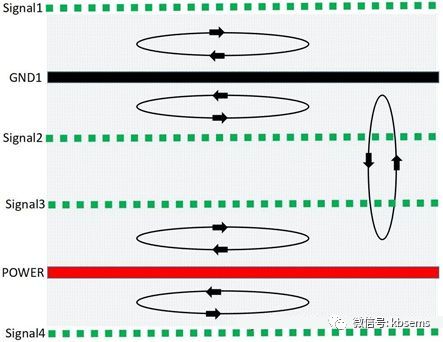

- 信号中大量的干扰是信号之间通过电线、电源线产生的共模干扰。为解决这个问题,通常电源输入端采用了EMC滤波器;

- 各种走线尽可能短、直、均匀、拐圆角或斜角;信号线与回流线尽量靠近;

- 机壳采用双层屏蔽结构,高频模块和低频模块、高频各模块之间均隔离屏蔽;

- 电缆束的布置应避免形成回路状走向;

- 为减少发射和降低敏感度而对电子、电气线路的布线设计,电缆分隔屏蔽和敷设、接地原则等需要提出详细说明,并规定统一的方法。

(4) 电路电磁兼容设计

- 印制电路板采用双面介质板,高频信号用微带线;

- 数字信号和模拟信号分开,减少耦合;

- 高频信号多点就近接地到机壳上,电源地在信号第一级放大器处和信号地相接,数字信号地直接接到数字芯片最近处;

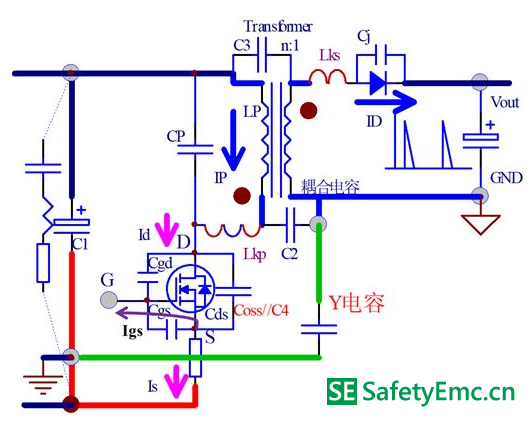

- 在二次电源模块前加入EMI电源滤波器以吸收外部对内和内部对外的电磁干扰。屏蔽盒内采用带EMI吸收的滤波器穿心电容馈电;

- 地线要求:高频信号屏蔽机壳虽然是信号地和二次电源输出地但不作为电源载流回线,二次电源输出端设计专用的电源回线;

- 接插件的连接方法采用双点、双线的连接方式。消除接插件接触不良引起的打火干扰。

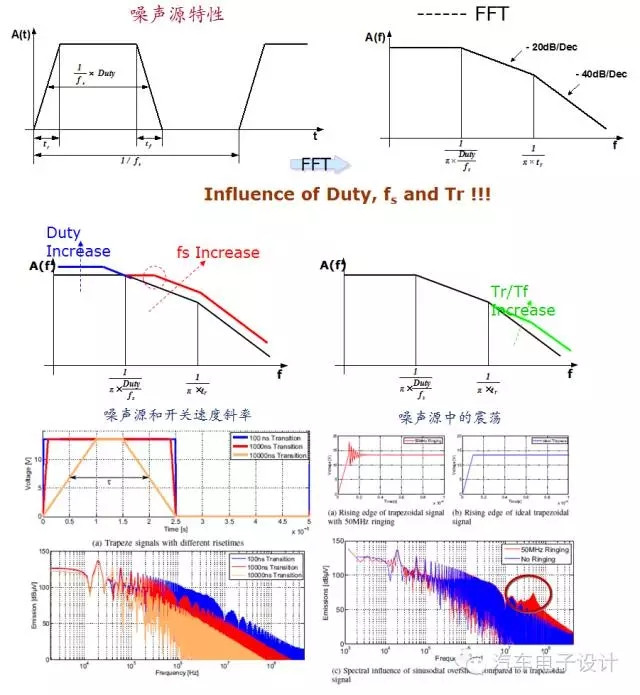

(5) 工作频点及工作模式设计

对电子设备工作频点较多,频率范围较宽时,设计上要避免干扰频率落在信号通带内;对多个设备或系统工作时会互相产生干扰,而在设计上又无法避免的情况,可考虑利用分时工作模式设计。

6、 保证产品电磁兼容性应开展的工作

根据项目研制的不同阶段,电磁兼容性工作有不同的内容,大致包括:

(1) 论证阶段

- 确定和分析预期的电磁环境;

- 提出电磁兼容性的一般要求;

- 分析方案的费用、风险、对既定任务的影响;

- 研究系统频谱、频率分配与利用的合理性;

(2) 方案阶段

- 制订电磁兼容性大纲、控制计划;

- 成立电磁兼容性相关组织管理机构或技术组,落实责任;

- 制定、选用、剪裁适用的标准及规范;

- 确定系统.分系统、设备的电磁兼容性要求;

- 确定频谱和频率分配,编制频率使用管理文件;

- 确定验证要求、试验计划;

- 电磁兼容性阶段评审。

(3) 工程研制阶段

- 实施电磁兼容性控制计划,功能设计中进行电磁兼容性设计;

- 进行电磁兼容性模拟、考核试验,验证符合性,改进电磁兼容性设计,提交试验报告;

- 评审电磁兼容性设计更改及对工程的影响;

- 确定工艺和安装中的电磁兼容性;

- 确定使用和维修中的电磁兼容性要求;

- 电磁兼容性阶段评审。

(4)定型阶段

- 进行电磁兼容性定型鉴定试验;

- 审查电磁兼容性文件的完整性、符合性;

- 提交电磁兼容性综合评价报告。

高度重视产品的电磁兼容性工作,在产品研制的各阶段将电磁兼容性工作做到位,更好地提高产品的六性水平,保证产品的有效应用及装备。

苏公网安备32050802011615号

苏公网安备32050802011615号